14/4/11

6/1/11

20/6/10

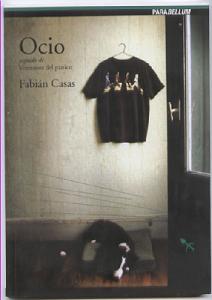

Nuevo libro de Fabián Casas!

Acaba de aparecer un libro muy esperado, número puesto en las infaltables listas culturales que pululan a fin de año. “Horla City y Otros” reúne toda la poesía que ha publicado Fabián Casas desde 1990 a la actualidad. Y se trata de un libro tan cool como popular, ya que, a diferencia de otros cultivadores del género, la poesía de Casas llega a todos lados: a los estudiantes de Letras, los profesores, los autores, los rockeros, etc. Pero hay más: hagan la prueba de darle un texto de Casas a alguien que no tenga el hábito de leer seguido. Hay un 90 por ciento de posibilidades de que le guste e incluso de que se haga fan. Tal vez tenga que ver con su facilidad para amalgamar mundos disímiles hasta crear un espacio en el que caben desde la metáfora del horno de la pizzería Banchero como símbolo del calor y el infierno existencial hasta la frecuente alusión a Caronte, el conductor de la barca fúnebre de la mitología griega. Volviendo al tema de la recopilación, se podría decir que al revés de la sentencia tanguera, en este caso 20 años es mucho. En todo ese tiempo, el poeta fue puliendo su estilo e incorporando habilidades a su registro (el cuento, el ensayo, las letras de canciones) hasta convertirse en un clásico contemporáneo, especie algo inasible en su camada (nació en el 65’ , ya sin Kennedy a la cabeza). Por ahora, ya que le quedan varios cartuchos por quemar, la obra poética de Casas es corta (al igual que la de Salinger o Manal o Rulfo; como notarán, Majul se equivoca, la cantidad no tiene nada que ver con la calidad), pero, como a él le gusta decir linkeando a Roberto Arlt, tiene la potencia de un cross a la mandíbula. Entre su primer y segundo libro de poesía pasaron 6 años, después 8. Y así. Tuca (1990), El Salmón (1996), Oda (2004), El Spleen de Boedo (2005) y el flamante Horla City (que mezcla poemas aparecidos en El hombre de overol (2006) con algunas piezas nuevas). Cinco libros emblemáticos que forman parte del adn de toda una generación de escritores y lectores. El mundo ha cambiado bastante en todos estos años, nos hemos entregado con sumisión a la sobre información que nos brinda Internet, el furor de la vida virtual y la música para pastillas, pero estos versos sobre el lado b del amor, el desencanto, la melancolía urbana y las epifanías cotidianas suenan cada vez más atemporales. Como si siempre hubiesen estado flotando por ahí a la espera de que alguien los vuelque al papel. Aquí están todos los hits, esos versos evocadores pero casi matemáticos en su perfección, estribillos poéticos, imágenes repletas de sentido que Casas escribió quizás a pesar suyo y que todos recordamos, como si se tratara de las letras de una canción de Spinetta o The Beatles: todo lo que se pudre forma una familia, la puerta que se cierra y hace que el pasillo oscuro se transforme en una prefiguración de la muerte, las benditas horas previas a la salida del yo, las parejas, que como las revistas literarias, duran casi siempre dos números. La lista es interminable y no es mi intención hacer una especie de crítica detallada: muchas veces ya escribí sobre Casas (sobre estos mismos libros incluso) y hacerlo sería como si un forense hiciera la vivisección del cuerpo de un ser querido. Aunque es cercano en el tiempo, Casas forma parte del dream team de mis escritores favoritos: Cortázar, Bolaño, Ballard, Borges, Salinger. Y a esos tipos no puedo más que tenerles admiración y gratitud. Una consideración final: muchas veces me preguntan con qué libro empezar a leer a Casas. No busquen más, es éste.

3/5/10

La Migración

Hace poco un conocido me dijo al pasar que un amigo se había ido de la ciudad. Me lo dijo como quien registra un cambio de clima o consigna distraído lo que dice una gacetilla en un diario. A mí la noticia no me conmocionó de manera ostensible, para afuera, es decir, dije, “ah, sí, ¿se fue?”, pero por dentro algo se activó y empezó a crecer hasta que tuve la necesidad imperiosa de escribir sobre mi amigo y el vínculo que nos unió y explicarme a mí por qué me había afectado tanto que alguien se las tomara a sólo cinco horas de omnibus de donde vivo. Un tranco que se puede también cruzar en auto en tres horas y media. Y sobre todo, ¿por qué me afectaba que mi amigo se hubiera ido si en los últimos años apenas nos veíamos de manera ocasional?

Es así, paradójico. Hay gente a la que uno no ve seguido o no ve más, pero que quedan indeleblemente unidos a nosotros, en nuestro metabolismo, para siempre. No nos separa una pelea, una diferencia horaria ni la vulgar mortalidad, sino los diferentes intereses y caminos que hacen que lo que en otros tiempos nos conducía de manera apasionada hacia su casa, ahora nos lleva hacia otros territorios. Daniel García Helder, mi amigo en cuestión, volvió a Rosario —de donde vino un día, como Kechun, el primo de Pucho, socio de Neurus— después de haber vivido veinte años en Buenos Aires, primero en una casa de la avenida Belgrano y después en otra de San Telmo, sobre la cortada San Lorenzo. La influencia de Helder en mí —y en toda una generación de escritores jóvenes que se formaron bajo el influjo de su maestría incuestionable— fue demoledora. De alguna manera su partida, su retorno a Rosario, cierra un círculo poderoso que modificó mi vida y a buena parte de la literatura que me gusta y admiro en mis contemporáneos. Su presencia se me antoja similar a la de esas civilizaciones que conquistan un lugar para después replegarse pero dejándole a los conquistados sus dioses, su álgebra y parte de los giros de su idioma.

Así que de golpe nuestro Ezra Pound, que se había venido a vivir a unas cuadras de nuestras casas, no era un universitario, ni un erudito hablado en lenguas ni pertenecía a la oligarquía cultural argentina. Era un joven que surgió de una familia numerosa y de bajos recursos con una vocación notable para cumplir una función. Llegó a Buenos Aires, puso un taller mecánico y, mientras por las mañanas trabajaba en sus máquinas, por las tardes se tiraba en el pozo para examinar los poemas que le llevábamos. Helder era implacable cuando trabajaba los poemas de otro. Y más implacable cuando lo hacía con los propios. Tal vez por eso ha publicado poco. Dos libros de poemas: El Faro de Guereño y El Guadal en los años 90 y un libro anterior escrito a dos manos con Rafael Bielsa, donde calentaban motores con poemas objetivistas sietemesinos nacidos en cautiverio. Hace poco la Municipalidad de Rosario le publicó un pequeño y hermoso libro de prosa llamado La vivienda del trabajador, donde Helder motoriza su pasión por su ciudad, Rosario, y por W.G. Sebald. Todo lo que escribe Helder es extraordinario e inspirador. Y parece inmantado con la economía de lo que no abunda en el mundo. Sus versos, sus observaciones críticas, son material largamente rumiado en la mente de un fakir y difícil de conseguir. Igual que el polvo concentrado que diluímos en el agua porque es muy potente.

Dos grandes libros como Punctum, de Martín Gambarotta y Poesía civil, de Sergio Raimondi, le deben mucho al trabajo de Helder. Al largo poema de Gambarotta lo vi en el taller varios días, mientras Helder, engrasado, se paseaba de un lado a otro probándole la presión, midiéndole los caballos de fuerza.Yo no entendía bien qué iba a hacer con esa masa larga de versos extraños. Pero Helder sabía. Una de sus virtudes capitales es no corregir en función de su propia estética sino trabajar en favor de la voz del poeta examinado. De los talleres de Helder no salen clones, salen poetas notables como Alejandro Rubio o Violeta Kesselman, entre muchos otros. Me acuerdo el día que leí Poesía civil. Agarré el teléfono y lo llamé a Raimondi para decirle que era un genio. Con el tiempo, orbité muchas veces ese libro notable y me di cuenta de que en el inicio, en el adn de esos versos, estaba la música barroca de Helder, sobre todo del libro El Guadal. Música de cámara, pero no de cámara en el sentido orquestal, sino de cámara de bicicleta. Una bicicleta que Helder usaba para recorrer la ciudad de una punta a la otra mirando y fotografiando sus Tomas para un documental, un libro casi inédito al que sigue meloneando sin decidirse a publicar. Y el estilo de gravedad casi onettiana, esa vuelta de tuerca a presión hasta para describir el cumpleaños de un hijo o la llegada de la primavera (que es el mes más cruel), que tiene Helder y comparte Raimondi. Helder, que me regaló El pozo, de Onetti, siempre me decía: “Es hermosa esa escena en la que Eladio Linacero se pasea por su pieza oliéndose primero un sobaco y después el otro”. Y remarcaba esta observación haciendo el gesto citado. Lo recuerdo y me río.

Cuando cumplí treinta años, caí en una depresión clínica. Yo era un equipo al que le echaban al técnico cada dos partidos. Empecé a tomar pastillas para poder salir de mi casa. Pascal dice que todos los problemas del hombre surgen cuando decide salir de su pieza. Bien, yo los tenía aún dentro de mi domicilio. Dejé de escribir pero mantuve la lectura, aunque tomando la precaución de no leer libros que antes me encantaban pero que ahora se habían vuelto peligrosos: Giannuzzi, Bernhard , Schopenhauer y Celine, maestros del pesimismo radical. Pasó un año hasta que volví a escribir. Y volví de una manera rara, dando un rodeo. Empecé a traducir a T.S. Eliot, los poemas tempranos que no estaban publicados en español y parte del borrador de The Waste Land. Gracias a esta gimnasia comencé a escuchar una musiquita ínfima que me impulsó a garabatear versos infantiles en inglés. Cuando gané cierto ímpetu, los pasé al español. Al tiempo tenía más de 20 poemas nuevos que me parecían geniales. Estaba saliendo de la etapa depresiva y pasando a la maníaca. Lo llamé a Helder y le dije que quería mostrarle unos poemas. Se los dejé en su casa. Me acuerdo que pensé que los poemas le iban a romper la cabeza. Pasaban los días y Helder no me llamaba. Los poemas lo deben haber liquidado, lo deben haber salierizado, pensaba. No me puede llamar porque no puede abarcar en su mente el cambio total en mi trabajo y en la poesía argentina que le acabo de dejar en unas carpetas. A las dos semanas recibí un golpe de teléfono. Quedamos en encontrarnos en un bar. Fui con la expectativa de que Helder, mi maestro hasta ese momento, iba a reconocer que pasaba a ser mi alumno. Abrió la carpeta y vi mis poemas absolutamente marcados, señalizados. Con su tono preciso y claro, deconstruyó todos los clichés que yo había armado con plastilina y fue demoliendo golpe a golpe, verso a verso, hasta hacer realmente una tierra baldía o, como dicen los chilenos, un sitio eriazo. Se salvaron pocos poemas y volví a mi casa con una depresión dantesca.

Helder no propone soluciones, propone preguntas. En su juventud fue campeón de judo, y algo de eso tienen sus correcciones. Te hace una llave en el poema y lo tira al suelo. Me dio la lección más grande de mi vida. La de decir siempre la verdad cuando uno te muestra un texto. La de asumir que uno es un eterno principiante. Pasó el tiempo —seis años—donde trabajé los poemas hasta darles un final. El libro se llamó Oda e incluye un poema que habla de mi deuda con Helder: “De no haberse tensado en tu fuerza/ mis poemas no hubieran sido así./Alguien corría muebles mientras te los leía./Después me enceguecí,/me faltó el aire/ y el polvo fue un tatuaje/ para todos los objetos de mi casa. (…) La maquinaria psicosomática se atascó/ El gallo muerto es una peluca en el medio del camino./ Y cuando en la Academia se habla de mis versos,/ jamás te nombro. Te empujo/ hacia el fondo del canasto/ con los Levis sucios y las obsesiones”.

Hace poco tuve la dicha de estar con Javier Martínez, el baterista y compositor de Manal, charlando hasta altas horas. Ambos coincidimos en celebrar una escena hermosa de una película de Peter Brook sobre la vida de Gurdjieff, en la que el joven George Ivanovitch se encuentra con un hombre en un café. Gurdjieff le pregunta “¿Es usted un maestro?”. El hombre, impasible, le repregunta: “¿No conocés a un maestro apenas lo ves?”. Gurdjieff asiente, plenamente convencido: “Sí, es usted un maestro”.

Fabián Casas

Apr 30, 2010

Apr 30, 2010

3/2/10

Heidi Metal

Oaky era un personaje de la serie Hijitus, de García Ferré. Un bebé que andaba en pañales, tenía un pequeño jopo de un solo rulo y solía sacar dos revólveres gigantescos y tirar tiros mientras gritaba algo así como “Lompo el alma! o “Cosha golda!”. También cantaba una canción cuya letra rememoraba el amor que sentía por “la vecinita de enfrente”. Decía, en un mantra infantil: “La vecinita de enfrente me tiene loco, loco”. ¿Se acuerdan? Oaky nos estaba contando ya a una edad tan temprana que en el amor siempre tiene que existir un desplazamiento espacial. La vecinita de enfrente, la chica de la cuadra, la mujer de la próxima puerta, la pelirroja de los carnavales del club Bristol, Cristina Bustamante, la hija del portero, etc. Ahora mismo recuerdo nítidamente una noche de verano bajo el ombú inmenso de la Plaza Martín Fierro. Estoy con mi hermano. Estamos los dos con una nenita de voz ronca, muy inquieta, que no sé de dónde salió. Una nenita con mucha personalidad que me está perturbando porque me empuja, me toca, me obliga a que la corra y establece algún tipo de guión al que jugamos. Debemos tener siete u ocho años y esa nena me está iniciando en el erotismo. Pasó mucho tiempo y ese chico que era yo, por magia del cine, cambia de piel, de idioma y de color. Se llama Oskar y vive en un suburbio de Estocolmo oscuro y frío, con los pies hundidos en la nieve que parece caer desde el comienzo de los tiempos. En Blackeberg, un complejo habitacional donde él mora con su madre, la gente deambula por los bares tomando bebidas blancas que los ayudan a embotarse el corazón mientras miran pasar sus vidas miserables. Todo alrededor de Oskar es opresivo: el clima, las caras de los extraños, las luces de las calles que se iluminan a las cuatro de la tarde por la crudeza del invierno. Oskar es un chico soñador, melancólico, hijo de padres separados que soporta que sus compañeros del colegio lo torturen física y mentalmente. Oskar es tomado de punto. Y esa situación engendra en él una profunda necesidad de venganza y violencia. Oskar fantasea con matar, con lastimar, con ser como esos criminales cuyas hazañas recorta de los diarios y pega en un cuaderno que esconde en su cuarto. Oskar, como Rimbaud, espera por el tiempo de los asesinos.

Entonces una noche, mientras hunde una pequeño cuchillo contra un árbol al que confunde en sus fantasías con sus torturadores del grado, percibe una presencia inquietante detrás suyo. Es la vecinita de al lado, la que vimos bajar de un taxi acompañada de un hombre mayor. Se llama Eli, y está —a pesar del intenso frío— vestida sólo con una pequeña blusa. Tiene el pelo moreno pegajoso y no tiene los pies en la tierra sino que está parada encima de unas altas estructuras de acero, como si se hubiera posado ahí cual un pájaro oscuro. Oskar y Eli entablan una pequeña conversación. Eli le dice que no tiene frío porque “ya no recuerda cómo era sentir eso”. También le dice que tiene 12 años, “más o menos, desde hace mucho tiempo”. Y le aclara: “Que no va a poder ser su amiga”. ¿Que hombrecito, después de esos tres dardos contundentes, podría no enamorarse de Eli? Oskar se enamora de Eli. Yo también. La escena que estoy describiendo es de la película Let The Right One In, del sueco Tomas Alfredson, en nuestro país degradada a Criatura de la noche, tal vez buscando el público cómplice de las películas de vampiros berretas. El film está basado en la novela Déjame entrar, de John Lindqvist, distribuida en español por Espasa. Pero mientras la novela es verborrágica en exceso, la película no da un golpe de más. Cada recuadro, cada frase, cada toma es perfecta. Casi diría que cada toma es un mundo intenso en sí mismo. ¿Es una historia de vampiros, como la promocionan? Más o menos. En realidad Alfredson toma el hilo del género y lo tensa para diferentes lados. Lo mismo hace con el melodrama juvenil del joven apaleado por sus compañeros de colegio. Lo que sí sabemos es que es una historia de amor —entre dos nenitos, uno solitario y mortal y el otro solitario e inmortal—. Uno quiere vengarse de los que lo hostigan y el otro —Eli— tiene que matar para comer, como lo exige la madre naturaleza. Y aunque le advierte a Oskar que “no es una niña”, igual concreta un amor que trasciende al sexo, pero no al afecto y al erotismo. Lo genial de Let the Rigth One in es que la tensión sobrenatural del vampirismo está narrada en clave realista. Es como debemos entender la metamorfosis de Kafka. Si Gregorio Sansa se convierte en serio en una cucaracha, el relato se vuelve terrible. La versión leída en clave fantástica o alegórica lo debilita, lo aleja de nosotros, lo vuelve literatura.

Una vez en un diario donde yo trabajaba cayó un vampiro. Era el jefe de una sección del Polideportivo. Tenía aspecto de oficial de la Federal. Pero no de los que van a buscar la pizzas, sino de los que mandan a otros a que la consigan. Me acuerdo que llegó al diario e inmediatamente empezaron a aparecer las víctimas de sus incursiones nocturnas. Esas que daba cuando llegaba la hora del cierre y las papas quemaban. Dejando a sus víctimas sin francos y sin sangre sobre las castigadas computadoras.

Las víctimas de Eli, en cambio, cuando mueren parecen alcanzar una redención para sus vidas mediocres. Mata a un borracho desempleado, mata a una mujer que vive basureada por su marido, también alcohólico. Y finalmente —en tandem con Oskar— también se carga al marido en cuestión. La película —y la novela— están influenciadas por la literatura alemana. El actor que encarna a Oskar se parece notablemente al Tasio de Muerte en Venecia, de Mann y Visconti. Y Oskar es también el nombre del personaje del Tambor de Ojalata, el niño enano que decide no crecer más salido de la pluma de Günter Grass. La atmósfera es romántica, cruda. La belleza es sagrada pero de un índole sobrenatural. Eli, nuestro amor, asesina, huele a carne en mal estado, y bajo cierta luz parece una vieja de doscientos años. Como es vampiro, no está del todo viva, pero tampoco está muerta. Y le encanta salir de noche. Un amor imposible, difícil, de esos que desalientan nuestros padres.

Fabián Casas

Dec 19, 2009

Dec 19, 2009

20/10/09

Orhan Pamuk, por Fabián Casas.

Hay un documental sobre alpinistas que anda dando vueltas por el cable. Nunca lo pude ver completo pero lo agarré en diferentes tramos y en su parte final. Trata sobre un grupo de fanáticos que escalan el Himalaya y que son estrevistados una vez que lo lograron. Cuando hablan frente a las cámaras ya están en sus casas, vestidos, bañados, recordando la odisea. A algunos –como a un japonés que tiene un inglés muy cerrado– la montaña le comió los dedos de las manos. Otros –un matrimonio belga joven– juran que no lo volverían a hacer ni locos. Pero están los que se emocionan hasta las lágrimas cuando rememoran la llegada a la cima del monte análogo, al centro de su ser, a lo que sea. “Nada se puede comparar con eso”, dice un alemán con aspecto de diputado verde. El documental está mechado con tomas en vivo de la ascención. Vientos huracanados, caídas de los escaladores rodando por las laderas blancas como si fueran play móviles, llantos y ataques de pánico y locura. Ceguera. Y mucha voluntad para que cada paso milimétrico acompañe al otro y así hasta la cima. Con el libro La vida nueva, de Orhan Pamuk, pasa algo similar. El comienzo, para los que amamos los libros, no puede ser más hipnótico: “Un día leí un libro y toda mi vida cambió. Ya desde las primeras páginas sentí la fuerza del libro que creí que mi cuerpo se distanciaba de la mesa y la silla en la que estaba sentado. Pero, a pesar de tener la sensación de que mi cuerpo se alejaba de mí, era como si más que nunca estuviera ante la mesa y en la silla con todo mi cuerpo y todo lo que era mío y el influjo del libro no sólo se mostrara en mí espíritu, sino también en todo lo que me hacía ser yo.” Después de este arranque en el que el lector puede identificarse con el narrador –un tal Osman, estudiante de arquitectura– y empezar a escalar de manera vertiginosa las páginas, surgen los primeros problemas, los vientos huracanados, el ascenso en subida, el aburrimiento y las preguntas: ¿Esto de qué va? ¿Pamuk está loco? ¿Se hace el vanguardista? ¿Habrá que ser turco para entender este delirio? Si uno es un lector, para decirlo de algún modo, tranquilo, que no soporta estar siendo creado por el texto y que prefiere, para poder dormir en paz, una comida precocida, entonces no hay ninguna posiblidad de que se encuentre con La vida nueva. Pero si uno persiste y se empieza a animar a ser infectado por el texto –como también uno presiente que se animó Pamuk al escribirlo– entonces, después de mucho trabajo, se llega al final de la novela y a la cima del mundo. La luz es clara y el aire terriblemente puro. Y comprendemos que no se necesita a nadie ahí arriba.

Orhan Pamuk ganó el Premio Nobel en el 2006, pero esto no debería ser un motivo para no leer a este poeta excepcional. Nació en Estambul, Turquía, en 1952 y publicó unas siete novelas y dos libros de ensayos y memorias. En las fotos, más que un novelista, parece un visitador médico. Creció en una familia aristocrática y se educó en colegios seculares y elitistas de Estambul. Pertenecer a esta clase y haber recibido estas ensañanzas lo hicieron un turco occidentalizado, algo que para algunos es un orgullo y para otros casi la peste. Cuando pienso en el caso de Pamuk me viene a la mente la denostación que sufrió Julio Cortázar por parte de la prensa cómplice de la dictadura militar cuando se lo acusaba de extranjerizante y de hacer propaganda antiargentina en París y en los foros internacionales. A Pamuk le pasó algo similar cuando declaró en un reportaje que le hizo un periodista suizo, que treinta mil kurdos y un millón de armenios fueron asesinados por Turquía y que ya era hora de romper ese silencio y verse cara a cara con ese genocidio. Para la mayoría de los reaccionarios turcos, de eso no se habla. Acá, en nuestro país, algunos intelectuales cínicos suelen ironizar sobre el número exacto de los desaparecidos. En Turquía, a Pamuk lo acusaron de “denigrar publicamente la identidad turca según el artículo 301 del código penal” y fue llevado a juicio y poco después recibió una sentencia suspendida debido a la fuerte presión internacional. Posteriormente, el premio Nobel le llegó como una tabla de flotación para poder barrenar protegido las aguas del mítico Bósforo. La obra de Orhan Pamuk es imposible de comprender sin entender la tensión de vivir en un país dividido entre Oriente y Occidente, con un pasado brutal y sanguinario –hasta hace poco la policía turca tomaba como algo municipal las torturas– y donde los nacionalistas que le pegan con las dos – extrema izquierda y derecha– se niegan a ceder a la pluralidad de ideas. Si te metés con el Corán, te mandan la Fatwa. Si vas a cuestionar a los ancestros y querés hacer un revisionismo histórico, te caen los fiscales de la patria y los más retrógrados de los nacionalistas y podés terminar pudriéndote en la cárcel. Estos sí, desgraciadamente, son escritores perseguidos, como lo fueron Walsh y Urondo. Tipos que buscaban la palabra justa poniendo el cuerpo. Por eso a uno le causa risa cuando escucha que algunos intelectuales con sus casas repletas de discos y libros, con el cable y las comidas diarias aseguradas, se sienten perseguidos por el régimen de turno. Acá, en nuestro país, los verdaderos perseguidos duermen en la calle. No tienen identidad, no tienen nada. ¿Cómo dar cuenta de estas tensiones mientras escribimos novelitas burguesas? Una pregunta que se hacía Walsh, que se hizo César Vallejo en un célebre poema y también Orhan Pamuk a la hora de narrar sus historias interminables.

Aunque Orhan Pamuk estudió arquitectura y muchas de sus novelas tienen una estructura invisible que va mutando de acuerdo a las necesidades de los personajes, no parece importarle mucho las tramas. Toma el policial, la novela de intrigas o misterio y hasta las románticas sólo para avanzar y despedazarlas. Cuando Pamuk empezó a escribir, los novelistas turcos se manejaban tranquilamente dentro del realismo del Siglo XIX y poniendo los pies bien sobre la tierra, haciendo literatura comprometida. Pamuk descubrió a Nabokov, y esa irresponsabilidad frente a lo politicamente correcto que late en los libros del ruso, fueron una liberación: “Cuando todo el mundo esperaba que los novelistas hicieran comentarios sociales y morales, llevaba en mi interior esta orgullosa actitud nabokoviana como una armadura oculta”. En La vida nueva se cuenta la historia de Osman, un joven que vive con su madre y que se enamora de una joven que se llama Canan. Esta es la que lo introduce en la magia del libro. Pero Canan no ama a Osman sino a Mehmet, otro joven fanatizado con el bendito libro. Osman primero sale en busca de Canan y una vez que la encuentra, tiene que volver a errar por los caminos para perseguir a Mehmet. Todas las obsesiones de Pamuk están en este libro tan extraño. Un libro que tiene mucho del Ballard de Crash, ya que los personajes viajan en micros destartalados por toda Turquía y sufren accidente casi eróticos y reveladores. Detrás de cada accidente, está pulsando por salir La vida nueva. Que es también una marca de caramelos célebres en Estambul, como nuestros Media hora. El libro está impregnado por el sincretismo y el caos de las calles de su ciudad natal. El autor nombra a las gaseosas populares como la Buddak, o los jabones Opa, y narra las películas melodrámaticas que se ven en las pantallas de los bus que toman. El país antiguo y oriental lucha y se mimetiza con el país moderno que quiere abrirse paso. La Buddak –gaseosa nacional– contra la Coca-Cola. Cada objeto que representa la “modernización” está imbuído de un poder destructivo. Como lo vemos venir ni bien empezamos su lectura, nunca se dice qué libro está leyendo el personaje. En todo caso, de manera borgeana, ese libro es todos los libros a la vez. El Doctor Delicado (el nombre es genial) dirige una contraofensiva contra los modernizadores y contra el libro que ha enloquecido a Orhan y también a Mehmet, quien termina siendo su hijo y el rival de Orhan en el corazón de Canan. Lo llamativo del caso es que Pamuk no se engolosina con el personaje femenino, no se detiene en construirla como, para poner un ejemplo, Cortázar con La Maga. En El libro negro, el antecesor de La vida nueva, el personaje femenino de Ruya correrá la misma suerte. Es casi una función más que un personaje. Sobre las veinte páginas finales de La vida nueva, sucede un hecho que parece marcar y definir todo el libro. En un taller literario le hubiesen dicho a Pamuk: ¿Por qué no narrás solamente eso? Pero Pamuk, según dice en los reportajes, le dedica diez horas diarias a escribir. “Trabajo en mis novelas como un oficinista”. Si uno tiene diez horas diarias para dedicarle a sus textos, es probable que termine escribiendo de más. Ese es el error de Pamuk, pero también su particularidad. De manera que el error de Pamuk nos ha dado a Pamuk.

Cada vez que le digo a alguien que estoy leyendo los libros de Orhan Pamuk, me miran como si estuviera tan loco como ese personaje de la película Super Size Me que, para demostrar que la comida chatarra te aniquila, se filma comiéndola sin parar hasta el colapso. Por algún motivo, a la gente no le gusta mucho Pamuk o le cuesta terminar sus libros. Yo hice un experimento. En los últimos tres cumpleaños de seres queridos, regalé La vida nueva para ver qué efecto tenía en ellos. El primero, que fue Pedro Mairal, un escritor que admiro, dejó de contestarme los mails y de atenderme el teléfono. Mi primo Carlos –un pintor cuarentón, ex monto– me dijo: “Me parece que el libro es mi vida, que me habla a mí. Me fascina pero me hace mal leerlo”. El tercero, Diego Bianchi, un artista conceptual ultramoderno, me llamó y me dijo: “El libro me cambió la vida, voy a tener un hijo”. Yo agarré todos los libros de Pamuk que se publicaron en el país y los puse en un estante. Después de La vida nueva pasé a El libro negro, su obra capital, porque es ahí donde parece encontrar su voz, creando un texto como si fuera una gran masa de hojaldre donde las voces de la literatura oral oriental –como Las Mil y una Noches– se cruzan con Calvino, Borges y Dostoievsky, escritores centrales que influenciaron al joven Orhan. También leí Otros colores, un libro de ensayos, reportajes y misceláneas que sirven para entender un poco más a este tipo. Pamuk tiene un hermano mayor con el que actualmente, según dice, casi no se habla. Tiene una madre con la que tampoco se ve. Es un solitario con parejas ocasionales y una hija a la que ama. De la relación compleja que ha tenido con su hermano, muchos críticos ven el surgimiento del tema del doble que ocupa un lugar clave en sus novelas. Orhan y Mehmet en La vida nueva, Gallip y Celal en El libro negro, el esclavo italiano y el maestro turco en El castillo blanco. El doble como enemigo íntimo, pero también como testigo de nuestros actos, como tan hermosamente lo escribiera Sándor Márai en La mujer justa: “En la vida de todos los seres humanos hay un testigo al que conocemos desde jóvenes y que es más fuerte. Hacemos todo lo posible para esconder de la mirada de ese juez impasible lo deshonroso que albergamos en nuestro seno. Pero el testigo no se fía, sabe algo que nadie más sabe. Pueden nombrarnos ministros o concedernos el Premio Nobel, pero el testigo tan sólo nos mira y sonríe. Todo lo que hace una persona en la vida acaba haciéndolo para el testigo, para convencerlo, para demostrarle algo.”

Hay algo en la literatura de Pamuk, en su centro vital, similar a la escritura de Roberto Bolaño: da ganas de escribir. Impulsa a la desmesura, al sinsentido de las historias, a la velocidad del pensamiento. El castillo blanco, su tercer libro, es quizá una buena introducción a su obra. Esta novela le dio fama mundial cuando se publicó en Estados Unidos, ya que John Updike la elogió fervorosamente. En El castillo blanco la prosa de Pamuk todavía no sufrió la intervención catártica que iba a sufrir en El libro negro, la novela inmediatamente posterior. Es contenida, seca, como le gusta a los yanquis. Se narra una fábula que se le hubiera podido ocurrir a Borges o a Calvino. Y también tiene algo en su trama que recuerda a El entenado de Saer. En mi caso, la estoy leyendo bajo el influjo de los libros mayores (La vida nueva, El libro negro). ¿Cómo sería empezar en Joyce por el Ulises para recalar por último en Dublineses? Y otra pregunta: ¿Cómo sería leer a Pamuk en turco, su lengua original? Una cosa es ver el astro en el cielo, y sentirse influído por su presión cósmica o su belleza en el atardecer, pero otra es poder caminar por los grandes lechos marcianos, pisando la tierra roja que tanto ha exacerbado nuestra imaginación. Sea como fuere, algo del mensaje llega, el influjo se las arregla para ser transmitido. En la repisa todavía me esperan Nieve –una novela política y casi documental– y Me llamo Rojo, “un mosaico de voces que nos introduce en el esplendor y la decadencia del imperio turco”, según dice alguien en la contratapa. Pero mejor volvamos al comienzo: “Un día leí un libro y toda mi vida cambió”.

Por Fabián Casas

22/9/09

El Gordismo

El Gordismo es una forma de vida. Surge del fanatismo por Diego Maradona y se afianza y crece a medida que el protagonista central tiene vicisitudes que lo mantienen entre la vida y la muerte. El Gordismo no es una religión, pero es un fanatismo. Aunque anida en su centro un descreimiento cabal: el protagonista es un sujeto maravilloso pero no trascendental. Cualquier gordista lo sabe: Maradona no hace milagros y aunque se lo apoda “Dios” se sospecha que es un simple mortal con una calidad extraordinaria para jugar al fóbal y una mente endiablada, casi de un publicista, para largar frases y slóganes: “Más falso que un dólar celeste”, “Se le escapó la tortuga”, “Billetera mata galán”, “La pelota no se mancha”, “Mascherano y diez más”, “Mascherano, Jonás Gutiérrez y nueve más”, etc. El Gordismo practica un sincretismo desaforado: es peronista, guevarista, menemista, capitalista, anticlerical, religioso, medium, esotérico, cavalista y todo lo que se ponga por delante. Los pobres practican el Gordismo cuando la única utopía que les queda es poder dar una vuelta olímpica. Y las clases medias practican el Gordismo cuando lo único que les importa —caiga quién caiga— es que no les toquen el culo, el cable y sus ahorros. El Gordismo, de esta manera, es conservador. También es nacionalista, ya que postula una superación del ser nacional. Los gordistas son de derecha y humanos. El Gordismo improvisa, nunca planifica, busca más el efecto que el corazón de las cosas. Kirchner es gordista cuando prefiere fútbol free que hambre cero. El Gordismo tiene vocación de poder, nunca vocación de servicio. En esto, es igual a casi toda la camada política que viene repartiéndose el poder en nuestro país. El Gordismo es adicto a las cámaras, a los micrófonos. Lo que no sucede en la realidad virtual, no tiene peso ni merece ser vivido. El Gordismo es esclavo de la representación. Nunca le habla a uno solo y en privado. Siempre que habla, aunque se dirija a una persona en cuestión, necesita que lo escuche el coro griego de fondo. El Gordismo viene reinando en el país desde hace más de 30 años y recién la aparición de Lionel Messi le hizo imaginar un futuro sin gordismo o negociado con el Messismo. Pero Messi a diferencia de Maradona, tiene un problema clave dificil de digerir para los miles de carapintadas con Legacy. No es argentino. De hecho, es gracias a la Madre Patria y los Euros del Barcelona que el joven nacido en Rosario puede jugar en las grandes ligas. Es gracias al Barsa que Messi y su familia tiene un futuro por delante. Fue en los laboratorios del Barsa donde lo alargaron, lo cuidaron con algodones y le dieron una identidad. Fue en el césped ultracheto y sofisticado del Barcelona donde se lo rodeó de un equipo de jugadores notables que juegan para Messi pero que, también, saben que Messi juega para ellos. Nunca, nunca, hemos visto a un niño tan bajo saltar tan alto y poder meter ese cabezazo mortal y esquinado que enloqueció al arquero del Manchester United. ¿Qué es lo que hizo levitar a Messi de esa manera sobrenatural?, se pregunta el Gordismo. Respuesta: el amor, la gratitud. Porque Messi, acá, en este bendito país de ganadores, hubiera terminado jugando en el fútbol cinco con suerte o como uno de los Grosos de Tinelli. Porque siempre, si a uno le va mal, está la carcajada de Tinelli para atemperar las penas. No hay rescoldo de la noche del país donde junto al brillo de los televisores y el calor de las estufas no se filtre también la carcajada de Tinelli. El Tinelismo y el Gordismo pueden ser amigos o enemigos, pero están construídos con el mismo barro. Los que entren ahí, que abandonen toda esperanza.

Fabián Casas

Sep 8, 2009

Suscribirse a:

Entradas (Atom)